令和2年9月に茨城県で初めて、森林病害虫のカシノナガキクイムシ(通称:カシナガ)によるコナラの枯死(通称:ナラ枯れ)が確認されて以降、現在も被害が報告されています。

カシノナガキクイムシとは

令和4年現在、一部の県を除いた本州、四国、九州各地で生息が確認されています。

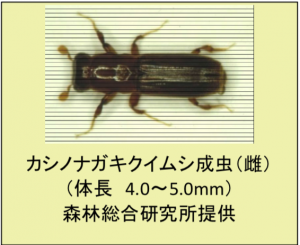

成虫の体長は4.0~5.0mm。ナラやカシ類(コナラ、ミズナラ、クヌギ、クリ、シラカシなど)を加害します。

新成虫は、5~10月(最盛期は6~8月)に被害木を脱出後、健全な木に飛来し、樹体内に穿入します。

なぜ樹木が枯れるのか

カシナガは病原菌である「ナラ菌」を伝播します。

多数のカシナガに加害された樹木は、「ナラ菌」の作用により、通水機能を失い、紅葉前の7~8月頃に急速に葉の色が赤褐色に変色し、枯死します。

ナラ枯れの特徴

- カシナガは生きている木の幹に、直径1.5~2.0mmの丸い穴をあけて食い入るため、木に無数の穴が見られます。

- 穴からは、粉のように細かい木くずが排出され、幹の根元にたまります。

- 紅葉前に葉が赤褐色に変色します。

- 被害木は明るい林内の太い木に多く見られます。

- 被害木からは、翌年、新しい成虫が飛び出し、健全な木を次々と加害します。

カシナガの穿入孔

幹の根本にたまった木くず

紅葉前に葉が変色したコナラ

被害木の処理について

カシナガの被害木を放置したり、伐り倒したままにしたりすると、カシナガが増殖し、分散して、被害が拡大します。

被害木はカシナガの羽化脱出前の4月までに、伐倒し、焼却または切株も含めた薬剤のよる燻蒸処理などを行う必要があります。

なお、被害木周辺の健全木に対しても、カシナガの侵入を防ぐための予防措置を行うことが大切です。

※自己所有地にナラ枯れの疑いがある被害木や、ナラ枯れと確認された被害木の処理については、土地所有者の責任において、処理を行っていただく必要があります。自己処理が難しい場合は、専門業者(造園会社等)に相談することをお勧めします。

情報提供先

ナラやカシ類の根元に粉状の木くずが大量に吹き出ているのを見つけた場合は、以下の機関にご連絡をお願いします。

つくばみらい市産業経済課(住所:つくばみらい市加藤237/電話番号:0297-58-2111)

県南農林事務所土浦林業指導部(住所:土浦市真鍋5-17-26/電話番号:029-822-7087)

茨城県林業技術センター(那珂市戸4692/電話番号:029-298-0257)

関連情報

茨城県林業技術センターホームページ〔ナラ枯れの概要と対応について〕

一般社団法人 日本森林技術協会:ナラ枯れ被害対策マニュアル改訂版